Thierry Castelbou, engagé dans la Communauté de l’Arche, paysan sur le Larzac, a été directeur de Gardarem lo Larzac-Le journal du Larzac solidaire, de 2003 à 2023.

« Nous, paysans et habitants du Larzac, nous comprenons votre lutte et nous vous soutenons. » Ces mots de 1984 à l’adresse des indépendantistes kanak ouvrent quatre décennies de partage, de soutien, d’amitié. Sur ce causse du Larzac, les Kanak ont un lieu où ils sont, littéralement, chez eux.

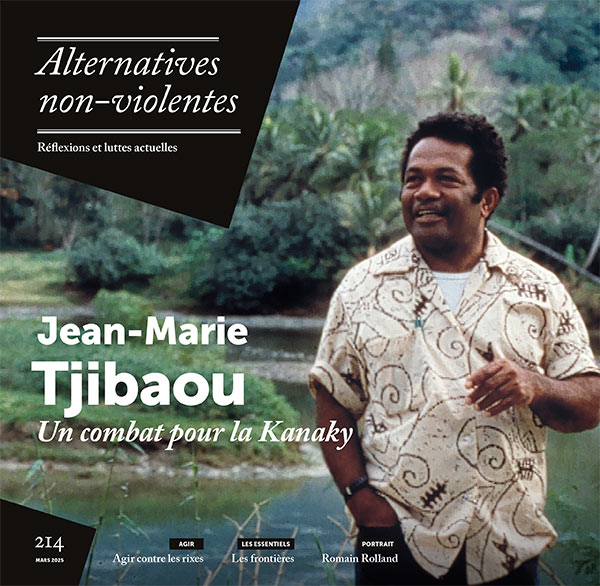

C’est François Roux, avocat des paysans du Larzac et des indépendantistes kanak, qui fut le trait d’union entre les deux communautés. Après les événements de l’automne 84, les paysans et habitants du Larzac publient un communiqué de solidarité. En avril 85, Jean-Marie Tjibaou et Léopold Jorédié[1] font une première visite sur le Larzac, alors qu’Hervé Ott[2], suivi de Pierre Parodi[3], vont séjourner plusieurs semaines sur le caillou. Impossible de dresser une liste exhaustive des déplacements qui continueront d’enrichir ce lien : rassemblements de Kanak sur le Larzac, visites de militants indépendantistes de passage en métropole, voyages de larzaciens en Kanaky.

Le Larzac sort de dix ans d’une lutte victorieuse (1971 – 1981) contre l’extension du camp militaire. Ses habitants mesurent l’importance des soutiens qu’ils ont reçus de l’extérieur, se sont ouverts à d’autres causes, et offrent d’exercer un retour de solidarité. À l’égard du peuple kanak cette solidarité sera particulièrement constante. Le journal Gardarem lo Larzac se fait porte-parole de la cause indépendantiste : on y publie des informations venues de Kanaky, des analyses, les compte-rendus de voyages et de visites. Mais c’est aussi un soutien concret qui s’institue afin de financer des outils dont nos amis ont besoin – Bwenando, le premier journal de Kanaky, Radio Djiido, les Écoles Populaires Kanak – et d’aider les prisonniers indépendantistes. Quand des Kanak sont reçus sur le Larzac, on pratique la coutume, comme chez eux : un petit discours de chaque partie, et un échange de cadeaux. Ainsi en septembre 84, le paysan Robert Gastal offre une banderole de bienvenue au nom du Larzac aux Kanak vivant en métropole venus commémorer la prise de possession de leur territoire par la France le 24 septembre 1853.

À l’occasion de son premier passage sur le Larzac, Jean-Marie Tjibaou remarque : « Nous avons rencontré déjà beaucoup de soutien, mais le vôtre est particulier en ce sens qu’il est lié à la Terre et nous, c’est ce patrimoine-là que nous revendiquons. Il y a identité de lutte, et il y a quelque chose de concret dans ce qui se fait maintenant. » Lui et Léopold Jorédié inscrivent deux messages dans la bergerie de la Blaquière, déjà bordée de textes en toutes langues pour la paix et contre l’armement : « Larzac-Kanaky même combat » et « La terre doit servir à nourrir avant tout l’Homme ». Sur le Larzac, Jean-Marie et ses amis s’intéressent au développement agricole et à l’élevage, cherchant ce qui pourrait s’adapter à leur territoire. Mais c’est peut-être avant tout le caractère non-violent de la lutte du Larzac qu’il retient : cette lutte victorieuse lui donne confiance et surtout, il le répétera plusieurs fois, « c’est une victoire obtenue sans mort ».

La personnalité de Tjibaou impressionne ses hôtes. L’artiste larzacienne Élisabeth Baillon écrit : « Un homme est là qui nous parle, lentement, les yeux baissés. Il se rassemble tout entier dans cette parole où chaque mot semble choisi spécialement pour nous, pour cet instant précis, ici. C’est un don de parole qui nous est fait là, un vrai cadeau (…) Entre sa mémoire et la nôtre, entre son histoire et la nôtre quelque chose se tisse, entre son île lointaine et notre sol caillouteux quelque chose se noue. Et si c’était cela un chemin coutumier ? Il s’émerveille de toutes nos différences, il se réjouit de toutes nos similitudes. Jamais aucun homme politique ne nous a parlé ainsi. » Dans le but d’écrire une biographie de J.-M. Tjibaou, Élisabeth l’accompagne quelque temps en Kanaky en 1987. Mais finalement les réticences du leader kanak sont plus fortes que les raisons qui l’avaient poussé à accepter ce livre comme un compromis qui permettrait de mieux faire connaître la cause : « Un Kanak n’existe jamais seul, […] nous évitons le culte de la personnalité, le pouvoir, etc., et puis reparler d’une partie de ma vie, cela peut peiner des membres de ma famille. »

La non-violence en partage

Jean-Marie reviendra sur le Larzac en 86, et en 88 pendant les négociations qui déboucheront sur les accords de Matignon. Il disait mal supporter la vie à Paris et être heureux dans ce coin de brousse de France où il retrouve une tribu. Yeiwéné Yeiwéné a aussi été marqué par sa rencontre avec le Larzac et s’en inspire : « Si une poignée de paysans a fait reculer l’État, pourquoi pas nous ? »

Aux paysans et habitants du Larzac, membres de l’Arche, du Man et d’autres mouvements non-violents qui jeûnent en mai 87 pour en appeler à la conscience des Français, J.-M. Tjibaou fait parvenir ce message : « […] Si votre parole de soutien est d’or pour notre cause, votre engagement d’aujourd’hui, qui mobilise vos entrailles et vos esprits, s’identifie directement à cette terre de nos ancêtres, dont nous revendiquons la souveraineté. »

En Kanaky, la proposition de non-violence est généralement bien accueillie. Pierre Parodi projette le film du paysan Léon Maillé sur la lutte du Larzac, il écrit : « L’impact de ce film est toujours très fort et (les Kanak) saisissent très bien le sens d’une lutte qui construit et s’appuie sur la vie au lieu de détruire. » Faisant le bilan de son premier séjour, qui en précède de nombreux autres, H. Ott ne dit pas autre chose : « Le Larzac, héritier de Gandhi, par Lanza del Vasto, lutte de paysans, était donc une bonne carte de visite pour leur parler d’action directe non-violente : Gandhi ne fut-il pas le premier leader de la décolonisation ? Le Larzac n’a-t-il pas vécu une lutte pour la terre ? » Il nous indique aussi que les Kanak ne nous ont pas attendus pour utiliser la non-violence : « J’ai pu rencontrer des tas de personnes, acteurs d’actions parfaitement non-violentes, qui m’ont expliqué comment, qui à partir de la « coutume », qui à partir de l’Évangile, qui pour de simples raisons tactiques, ont su organiser des actions fortes sans brutalité ». P. Parodi note que la non-violence « s’accorde infiniment mieux à leur tempérament, leur culture et leur foi, que la lutte armée ». Dans un autre compte-rendu, H. Ott détaille le programme de formation : d’une part collaboration et non-collaboration à l’injustice que l’on subit, d’autre part résistance et programme constructif. Ce programme constructif qui a permis au Larzac de rester en occupant le terrain et en développant des activités, Jean-Marie Tjibaou le traduit sur le « caillou » par ce qu’il nomme la « mobilisation verte », qui désigne le développement agricole par lequel passe toute amorce d’indépendance économique, du moins alimentaire.

Une caselle kanak

En 1988, au lendemain du drame d’Ouvéa, une délégation kanak reçue sur le Larzac est accueillie par ces mots : « Vous savez que les Kanak ont une invitation permanente sur le Larzac, mais nous voudrions aujourd’hui faire mieux, en vous offrant le droit d’usage d’un morceau de notre Larzac. » Jean-Marie Tjibaou plante un arbre sur cette parcelle où désormais ce sont les Kanak qui nous accueilleront. Un an plus tard, quelques semaines après la mort violente de Yeiwéné et Jean-Marie, sa femme Marie-Claude vient à son tour sur le terrain kanak où elle pose la première pierre de ce qui deviendra la caselle des Kanak. Une caselle, sur le causse, c’est un abri de berger en pierre. Celle-ci prendra la forme d’une case kanak.

Parmi les nombreuses rencontres dont la caselle des Kanak a été témoin depuis lors, celle du 12 juin 2005 reste sûrement la plus marquante. Marie-Claude et Hnadrune, les veuves de Jean-Marie et de « Yéyé » sont là, avec deux de leurs fils, ainsi que Manaki, la veuve de Djubelly Wea, qui a donné la mort à leurs maris, et Daniel Fisdépias, agent chargé de la sécurité au moment de l’assassinat, qui a abattu Djubelly. Les trois femmes, puis leurs fils et Daniel, racontent le long cheminement parcouru sur le chemin du pardon. Un témoignage poignant qu’elles ont souhaité offrir au Larzac, sans micro et sans caméra. Un témoignage qui en dit long sur l’intelligence relationnelle de ce peuple. Emmanuel Tjibaou (fils de Marie-Claude et Jean-Marie, aujourd’hui député) nous confie alors : « La réconciliation qu’on a eue est à la hauteur de la souffrance qu’on a portée. » Et il nous donne cette belle image : « Les grands arbres, quand ils tombent dans la forêt, font du bruit, mais on n’entend pas les jeunes pousses qui cherchent le soleil. »

Les liens entre Kanaky et Larzac prennent parfois des tours inattendus. Le 30 juin 2000, au procès du démontage du Mc Do de Millau, le syndicaliste kanak Louis Kotra Uregei fait partie des témoins de moralité : comme un retour de retour de solidarité. En 2014, José Bové joue un rôle déterminant dans la restitution de la tête du chef Ataî, que la France détenait depuis 1879. En septembre 2021, de jeunes artistes kanak choisissent le Larzac pour organiser un festival, etc.

Ce que nous ont relaté nos amis kanak lors de leurs dernières visites – remise en cause du corps électoral, humiliations répétées, prisonniers politiques, etc. – nous renvoie, hélas, après des années d’espoir et d’avancées, comme quarante ans en arrière. •

Entretien avec Jean-Marie Tjibaou

« Olivier Couhé : Vous avez délibérément adopté la lutte non-violente. Après les actions de 1984-1985, qu’est-ce qui vous amené à remplacer les cailloux par des ballons ? »

Jean-Marie Tjibaou : « La non-violence, pour nous, ce n’est pas une doctrine, seulement une stratégie ponctuelle, adaptée à la conjoncture, et payante pour nous. Pour combien de temps, je ne sais pas. La droite, depuis toujours, s’organise pour la répression. Elle provoque pour qu’on lui réponde, ce qui lui permet alors d’assommer, d’étouffer le mouvement. Nous sommes plus intelligents, et nous engageons des actions pour agrandir la prise de conscience de notre peuple, mais aussi pour faire partager par l’opinion publique, nationale et internationale, la justice de notre cause et obtenir son soutien. […] Je n’aime pas le terme pacifisme, il est un peu émasculé. » Extrait d’un entretien publié dans Le Matin du 4 septembre 1987, cité dans Jean-Marie Tjibaou. La présence kanak, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 228.

L’objectif de Tjibaou a toujours été « de trouver le moyen de briser le cercle vicieux de l’hostilité et de la violence opéré par la communauté européenne locale, et généré par l’incohérence de l’État [français] face aux exigences du peuple kanak. » Eric Waddell, Jean-Marie Tjibaou. Une parole kanak pour le monde, Éditions Au Vent des Îles & Centre culturel Tjibaou, 2016, p. 244.

NB. Vous aimez le Larzac et ses habitants, vous aimerez à coup sûr le bimestriel Gardarem Lo Larzac. Comme beaucoup de publications indépendantes, ce bimestriel a besoin de nouveaux abonnés. Abonnement un an à 18 €, en écrivant à Gardarem Lo Larzac, Montredon, 12 100 La Roque-Ste-Marguerite. Joindre votre chèque à l’ordre de Gardarem Lo Larzac.