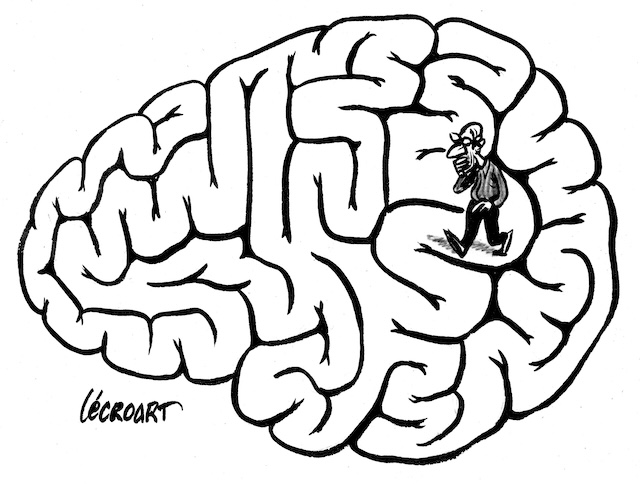

En 2020, l'introduction de la 5G a nourri de nombreuses controverses, jusqu'à donner une impression de saturation de l'espace médiatique. Quelques années plus tôt, le passage de la 3G à la 4G s'était fait dans l'indifférence. Comment expliquer un tel décalage ? À l’inverse des conflits opposant « pro » et « anti » dans les domaines du nucléaire ou des OGM, le numérique, lui, a longtemps semblé être épargné des débats politiques. Il aura fallu une bonne dizaine d’années et la tombée de quelques illusions avant qu’une critique globale du numérique n’émerge. Aucun sujet n’y échappe : impact environnemental des infrastructures (le numérique compte pour 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial), surveillance de masse, explosion des loyers dans les « villes Airbnb », temps passé devant les écrans… La critique monte, des collectifs se forment, protestent et revendiquent. Habitant·es d’un quartier, travailleur·ses, étudiant·es ou militant·es : autant de groupes qui s’investissent dans des luttes prenant pour cible des objets aussi divers qu’une antenne de téléphonie mobile, une application, un algorithme, voire tout un mode de production reposant sur l’extraction de minerais rares et sur l’exploitation outrancière d’une main-d’œuvre à l’autre bout du monde. En dépit de cette diversité, bon nombre de ces combats reste cantonné à une approche locale. Or, le numérique est souvent perçu comme étant au-delà de toute échelle locale : nous le voyons souvent comme une « mégamachine » (terme inventé par l’historien des techniques Lewis Mumford), c’est-à-dire une infrastructure opaque, distante, globale et tentaculaire dont la simple évocation donne le vertige et s’avère démobilisatrice. C’est pourtant une tout autre image du numérique que nous donnent les mobilisations et initiatives citoyennes.

Des mobilisations toujours plus nombreuses

Les mobilisations citoyennes sur les questions technologiques sont de plus en plus visibles. Leurs revendications, hétérogènes, sont riches d’enseignements. Prenons trois exemples.

L’application GPS Waze de Google permet aux automobilistes d’optimiser leur itinéraire. Son utilisation à présent massive n’est pas sans effets très concrets sur l’espace public : des rues jusqu’alors peu empruntées connaissent soudainement un trafic inédit. Certaines communes ont été forcées de revoir la signalisation pour y faire face. C’est le cas de Vanves (Hauts-de-Seine) par exemple. Dans d’autres villes, ce conflit sur l’usage de la ville a amené les habitant·es à improviser des barrages routiers, voire à « saboter » l’application en signalant de faux accidents (l’application croit qu’un itinéraire en réalité libre est bloqué, et redirige les automobilistes vers des chemins alternatifs). Derrière la controverse, c’est bien une question de fond qui se pose. Waze voit la ville comme un pur espace de trafic et de circulation assimilable à un simple modèle mathématique ; l’application ignore de ce fait les modes de vie locaux. Face à ces critiques, l’entreprise renvoie les habitant·es récalcitrant·es à leur supposé égoïsme, sous prétexte que les rues ne leur appartiennent pas plus qu’aux automobilistes[1].

Dans un autre registre, l’implantation de nouvelles plateformes logistiques d’Amazon en France a suscité de nombreux débats concernant à la fois les conditions de travail des manutentionnaires et le coût carbone de ce modèle du « tout et tout de suite ». À Fournès (Gard), des écologistes ont signalé le danger de la bétonisation à outrance et rappelé la recommandation de la Convention citoyenne sur le climat qui avait réclamé un moratoire sur l’installation de nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Cependant, les entrepôts Amazon ne sont pas à proprement parler des zones commerciales. Le Projet de loi Climat, pourtant censé reprendre les propositions de la Convention, les exclut de son champ d’application, décision qui bénéficie de facto aux entrepôts et plateformes logistiques. Quant aux conditions de travail des manutentionnaires, que l’entreprise traite à peine mieux que des machines à optimiser, elles pâtissent du délitement des instances de représentation du personnel et du faible taux de syndicalisation, entretenu à dessein[2].

Enfin, les récentes protestations contre l’installation d’antennes 5G, qui ont parfois conduit à leur destruction, soulèvent quantité de questions. Environnementales bien sûr, mais aussi sociales. À Pantin par exemple, un collectif s’est créé dans un HLM de la rue Méhul, sur le toit duquel trois antennes doivent être installées. Au-delà des craintes sanitaires, la question est bien : pourquoi, alors que leur immeuble tombe littéralement en ruine et que rien n’est fait pour y remédier, le bailleur social impose soudainement trois antennes sans aucune contrepartie pour les locataires ?

Ces luttes nous apprennent une chose : les controverses technologiques sont comme des télescopes qui agrandissent des phénomènes sociaux pré-existants, et interrogent la difficile articulation entre le global et le local. Comme souvent, le risque est grand de les réduire à des « pour ou contre », et plus encore de les diluer dans des considérations purement techniques – dans le cas de la 5G, on se contente bien souvent d’expliquer que celle-ci ne présente aucun risque pour la santé, en éludant toutes les autres problématiques (coût environnemental et social exorbitant, etc.).

Mobilisations locales pour contestations globales

Ces mobilisations rappellent que toute technologie comporte des enjeux sociaux et écologiques. Toutefois, elles sont peu soutenues politiquement, quand elles ne sont pas tout simplement disqualifiées. Ces oppositions sont en effet fréquemment associées aux mouvements dits NIMBY (Not In My BackYard, que l’on pourrait traduire par « Pas de ça dans mon jardin »). Autrement dit, cela ne serait que la manifestation d’un égoïsme local rejetant tout projet – fut-il d’intérêt général – qui empiéterait sur le confort privé. Quelle légitimité ces contestations de riverain·es auraient-elles face à un algorithme censé optimiser le trafic ? Face au déploiement d’antennes 5G censées apporter le progrès ?

Dans une analyse précieuse faite il y a plus de vingt ans, le sociologue Arthur Jobert soulignait déjà l’importance de ces « affaires locales », dont les enjeux dépassent de loin de simples « conflits de voisinage », nous invitant alors à repenser les liens entre les mobilisations locales et les problématiques globales[3]. Il nous semble urgent de réactualiser ce regard.

Dans l’étude du discours et des revendications de ces mobilisations, aussi multiples et protéiformes soient-elles, nous retrouvons non seulement une critique locale et située dénonçant les effets et dérives de ces projets sur le territoire (artificialisation et bétonisation des espaces naturels, chantage à l’emploi, perturbation de l’espace urbain, etc.), mais également une problématisation souvent très nette, et explicite, de l’injustice et de la violence qui en découlent : pourquoi les data centers, les infrastructures olympiques, les dispositifs de surveillance sont-ils systématiquement installés dans des banlieues populaires, au mépris des préoccupations, des habitudes et du cadre de vie de ces populations[4] ? Reléguées dans les marges d’un système économique et politique qui n’a que peu de considération pour elles, ces populations subissent de plein fouet un développement technologique qui accentue des inégalités déjà existantes.

En outre, il ne s’agit pas pour les mobilisations d’évacuer le problème en le déplaçant dans un autre territoire, mais bien de réinterroger le bien-fondé de tel ou tel projet urbain ou technologique, face aux urgences sociales et environnementales. Le « Pas de ça dans mon jardin » est bien plus souvent un « Pas chez nous, mais pas ailleurs non plus ». De ce point de vue, ces mobilisations ne doivent être ni réduites à des questions purement techniques, ni assimilées à une forme d'égoïsme local.

Écartées des consultations, ou consultées sans que cela ait d’influence sur la marche des projets, les personnes concernées ne peuvent que constater leur impuissance face au déploiement des technologies en question. Dès lors, les luttes deviennent le dernier moyen disponible aux citoyen·ne.s pour signifier leur refus d’être mis·e.s devant le fait accompli et leur volonté de retrouver un certain pouvoir politique.

Les conditions d’une vitalité démocratique saine

Les attaques médiatiques et politiques contre des mobilisations et des associations citoyennes sont aujourd’hui de plus en plus agressives. Les luttes citoyennes sont pourtant les moteurs d’un progrès social ; elles permettent de rejouer la norme et d’ouvrir de nouveaux possibles vers une société plus juste. En effet, au-delà des discours, ces mobilisations ont des effets politiques bien réels. C’est grâce à des mobilisations citoyennes que des cartes de Waze ont été modifiées (association de riverain·es de Parmain dans le Val-d’Oise), que l'obsolescence programmée a été reconnue comme un délit (association HOP – Halte à l’Obsolescence Programmée), ou encore que le règlement général sur la protection des données (RGPD) a été instruit, débattu et adopté au niveau européen (pressions citoyennes et médiatiques faisant suite aux révélations d’Edward Snowden). On peut multiplier les exemples analogues. Les débats parlementaires autour du statut juridique pour les travailleur·se.s des plateformes sont directement liés aux combats menés par des groupes comme le CLAP (Collectif des Livreurs Autonomes de Plateformes) ; l’interdiction de l’usage de drones à des fins sécuritaires répond aux actions juridiques effectuées par la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme; et ainsi de suite.

Mais les contestations ont besoin de ressources pour organiser des campagnes de sensibilisation, produire des contre-expertises, élaborer des contre-projets, ou s’engager dans des démarches juridiques… Et pour faire tout cela, du temps, de l’énergie et des moyens (outils, financements, accompagnements) sont nécessaires. Faute de quoi, ces luttes s’épuisent et meurent.

Demeurant nos garde-fous les plus efficaces et les plus sûrs, ces espaces démocratiques doivent être préservés, soutenus. Dans un contexte de coupes budgétaires récurrentes, il est urgent que les politiques publiques de soutien aux initiatives citoyennes soient restaurées, tout en veillant à ce que les procédures d’attribution de ces aides ne soient plus dépendantes des rapports de force politique existant sur les territoires. En effet, comme le rappelle le sociologue Julien Talpin, les élu·es sont encore trop souvent en situation de conflit d’intérêts. Ils sont juge (en décidant où vont les aides) et partie (en menant des politiques publiques faisant l'objet de revendications citoyennes), ce qui nuit à l’émergence de réels contre-pouvoirs citoyens et contribue en retour à la dépolitisation des initiatives dépendant de soutiens publics, ainsi qu'à la marginalisation de celles qui restent indépendantes[5].

Une solution pourrait être de soumettre l’attribution des financements publics à des instances mixtes et indépendantes (composées de citoyen·ne.s tiré·e.s au sort, d’universitaires, de hauts fonctionnaires, de représentant·e.s du monde associatif…) à l’image du fonds d’interpellation citoyenne imaginé par Marie-Hélène Bacqué et Mohammed Mechmache dans leur rapport « Pour une réforme radicale de la ville » (2013). Une autre piste pourrait consister à instituer un « temps citoyen » : chacun·e disposerait d’un nombre réglementé de jours consacrés à une cause publique de son choix, moyennant une contrepartie financière. C’est à ces conditions (nécessaires quoique non suffisantes) que des contre-pouvoirs citoyens forts pourront se structurer et garantir une reprise en main citoyenne du développement technologique.

[1] Eran Fisher, Do algorithms have a right to the city? Waze and algorithmic spatiality, Taylor and Francis Only, mai 2020.

[2] « What’s wrong with Amazon? A Report Detailing Amazon’s Deadly and Dehumanizing Employment Practices: Anti-Union Activities, Destruction of Brick and Mortar Retailers at Taxpayer Expense, and Past Practice of Allowing Its Platform to Sell Racist Products », Retail, Wholesale and Department Store Union, novembre 2018.

[3] Jobert Arthur, L'aménagement en politique. Ou ce que le syndrome NIMBY nous dit de l'intérêt général, Politix, vol. 11, n°42, 1998, pp. 67-92.

[4] Clément Marquet, Binaire béton : Quand les infrastructures numériques aménagent la ville [thèse de sociologie], Université Paris-Saclay, 2019.

[5] Julien Talpin, Bâillonner les quartiers : Comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, Les Étaques, 2020.